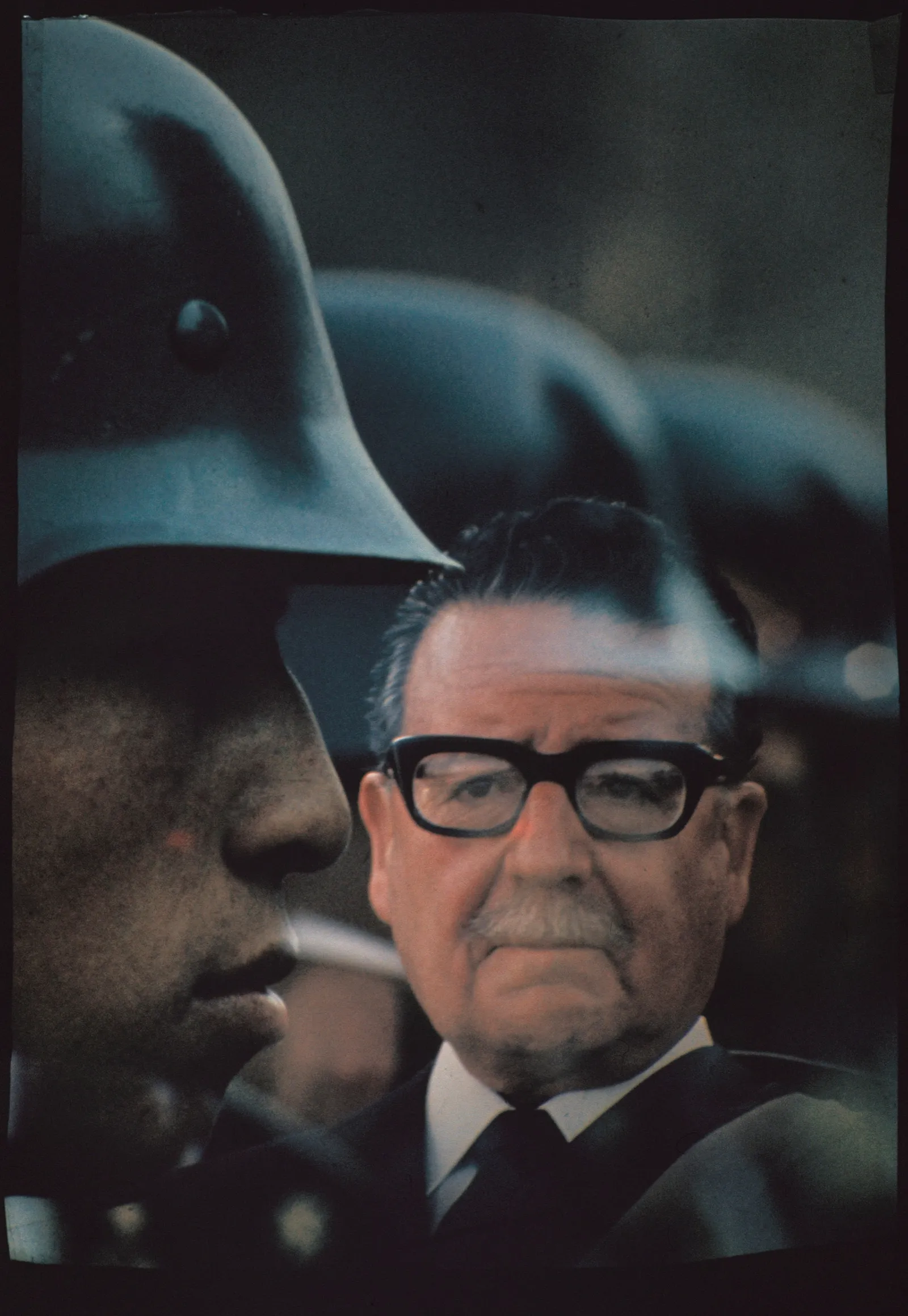

Salvador Allende, o presidente socialista chileno que morreu num golpe de Estado há cinquenta anos, continua a ser um tema de fascínio e conjectura; no novo romance de Dorfman, o seu destino pode ter significado para o nosso futuro partilhado. Fotografia de Raymond Depardon / Magnum

https://www.newyorker.com/magazine/2023/09/11/the-suicide-museum-ariel-dorfman-book-review

04 de setembro de 2023

[NOTA DO WEBSITE: Texto que nos alinha numa recordação sobre Allende e sua importância na história recente da humanidade e relaciona com a questão das ações dos donos do poder econômico e suas práticas sobre a sobrevivência do ser humano no planeta].

A eleição de Salvador Allende, em 1970, para um mandato de seis anos como Presidente do Chile – embora tenha cumprido apenas cerca de metade desse mandato – foi um daqueles raros momentos que dão ao mundo razões para acreditar que poderá haver uma alternativa à voraz , baseada na ganância, sempre administramos as coisas. Ele tinha feito campanha numa série de reformas profundamente ameaçadoras ao poder que chamou de “caminho chileno para o socialismo”, e a sua assunção pacífica da Presidência – depois de três tentativas falhadas – parecia uma espécie de milagre. Sob a oposição furiosa, muitas vezes apoiada pelos EUA, desencadeou uma torrente de mudanças, algumas delas clichês socialistas (nacionalização da indústria do cobre, redistribuição de terras agrícolas, fornecimento de leite às crianças em idade escolar) e outras mais visionárias, como o notável Projet Cybersyn, com o objetivo de ligar a então nascente tecnologia dos computadores às fábricas e até às casas dos cidadãos como forma de gerir a economia e explorar a democracia direta. Durante cerca de mil dias, a nação e o mundo que assistia pareciam transformados. As comparações com o Camelot americano que John F. Kennedy conjurou, seriam justas até certo ponto. Ambas as figuras confirmam a triste verdade de que nada se presta à criação de mitos, políticos ou não, como o vácuo deixado por uma morte prematura.

O governo de Allende foi derrubado violentamente em 11 de setembro de 1973, pelas forças lideradas pelo general Augusto Pinochet, que manteve o poder durante os dezessete anos seguintes. Allende morreu no golpe; os seus associados políticos mais próximos foram executados, “desapareceram”, presos ou exilados. Aqueles que sobreviveram viram-se transformados de pessoas que construíam ativamente um amanhã mais justo em algo como curadores da memória histórica. O mais conhecido entre estes, durante as últimas cinco décadas, foi o escritor Ariel Dorfman – que, nascido na Argentina e criado em Nova Iorque, tornou-se cidadão chileno aos vinte e cinco anos e serviu no governo de Allende como “investigador cultural”. conselheiro.” Agora com oitenta e um anos, Dorfman tem um currículo fantástico, tão amplo quanto longo; para citar o fato de que uma vez ele escreveu o texto para um musical que ganhou o equivalente coreano a um Tony Award (na verdade, cinco deles) corre o risco de fazê-lo parecer um diletante. Ele é mais conhecido neste país como o autor de “A Morte e a Donzela”, uma poderosa peça alegórica – mais tarde adaptada para um filme – sobre uma mulher que confronta o seu torturador num período de suposta reconciliação social. E o livro (escrito com Armand Mattelart) que primeiro construiu a sua reputação no Ocidente, “Como Ler o Pato Donald” – um desnudamento marxista esguio e brutal da máquina de exportação da cultura pop americana – estava uma geração à frente do seu tempo. Quando eu era estudante universitário, isso alterou minha visão do mundo. (E, possivelmente, a do meu pai também: a notícia de que ele havia trabalhado a vida toda para mandar o filho para a faculdade para estudar quadrinhos da Disney lançou-o numa espécie de apoplexia culturalmente conservadora da qual ele nunca se recuperou realmente).

O novo livro de Dorfman, o seu trigésimo oitavo, parece uma despedida a uma carreira que, até agora, tem sido variada nos seus instrumentos, mas consistente na sua visão. “O Museu do Suicídio” (Other Press) pode ser legitimamente descrito como auto ficção; o próprio Dorfman é o narrador e personagem central, e uma vasta gama de outras pessoas aparecem sob seus nomes verdadeiros, incluindo sua esposa e filhos e pais e uma série de figuras políticas chilenas, juntamente com Jackson Browne e Christopher Reeve e Gabriel García Márquez. O livro se passa em grande parte na década de 1990 e seu foco está no dia de 1973, quando La Moneda, o palácio presidencial de Allende, foi invadido. (O próprio Dorfman – por circunstâncias providenciais que também provocaram uma culpa para toda a vida – deveria estar presente naquela época, mas não estava). É, no entanto, também um romance que olha para o futuro, e luta novamente com o legado de Allende e a sua relevância num mundo cujo sentimento de crise, cinquenta anos depois, foi reformulado.

Nos seus primeiros anos de exílio pós-golpe, escreve Dorfman, ele frequentemente se via viajando pelo Ocidente pedindo dinheiro aos ricos e influentes, para apoiar as causas da dispersa e muitas vezes ameaçada diáspora de Allende. Uma anedota contada no início do romance, que espero que seja verdadeira, descreve uma viagem à Suécia em 1975 para pedir ao primeiro-ministro Olof Palme um grande barco, para ser abastecido com artistas chilenos exilados, que então ancorariam nos arredores de Valparaíso e “ruidosamente exigir permissão para voltar ao país”, uma ideia que Palme rejeita como a coisa mais irresponsável que já ouviu. “O Museu do Suicídio” é inaugurado em um dia de 1983, quando Dorfman está em Washington, DC, para arrecadar dinheiro para outro projeto desse tipo. Ele toma um brunch com um magnata holandês bilionário chamado Joseph Hortha (embora seja mais conhecido por um pseudônimo), que, por mais improvável que possa parecer, compartilha a adoração de herói de Dorfman por Salvador Allende; na verdade, ele atribui a Allende o salvamento da sua vida, através da inspiração do seu exemplo, não uma, mas duas vezes. Dorfman considera a reunião um sucesso – ele recebe o cheque – e não pensa muito nisso até que, sete anos depois, Hortha o convoca para uma segunda reunião e vira o jogo propondo a Dorfman uma missão própria. É um pedido ultrajante – que exige que Dorfman se mude, com a sua família, de volta para o Chile (uma medida tornada viável pelo recente desaparecimento do regime de Pinochet). Mas os honorários que Hortha oferece são proporcionalmente elevados e, por isso, Dorfman faz um regresso emocionalmente complicado ao lugar que considera a sua pátria espiritual e intelectual, a mando deste magnata alegremente obscuro que faz segredo até do seu nome.

O bilionário, como personagem, está tendo um momento na ficção contemporânea. O tropo ascendente parece ser o de que não há nada que um bilionário não seja capaz, o que torna tais números sinistros, mas também extremamente úteis em termos de enredo. Sua combinação de recursos infinitos e deformidade psicológica significa que você pode usá-los para fazer qualquer coisa acontecer. Mesmo nos cenários mais naturalistas, eles vagam livremente além das fronteiras do realismo. Hortha anuncia a certa altura, como um bruxo de conto popular, que permitirá que a esposa de Dorfman, Angélica, lhe faça apenas três perguntas. Mais de uma vez, ao ler “O Museu do Suicídio”, pensei no recente “Birnam Wood”, de Eleanor Catton, outro romance em que o status de bilionário de um personagem amplia radicalmente o campo de ação plausível. Em ambos os livros, a suposição subjacente é que os bilionários são bilionários em primeiro lugar porque possuem capacidades sobre-humanas que o resto de nós não possui. Aguardo ansiosamente o bilionário fictício que não tem interesse em arte ou filosofia, que é astuto, estúpido e obstinado, que se torna bilionário não porque tenha alguma qualidade que o resto de nós não tem, mas porque lhe falta alguma coisa que o resto de nós não tem. temos, como empatia, autorregulação ou capacidade de nos sentirmos satisfeitos – o que me parece descrever a maioria deles.

De qualquer forma, a missão que Hortha atribui a Dorfman é determinar, de uma vez por todas, como exatamente morreu Salvador Allende. Embora se saiba que ele morreu devido a um ferimento à bala, há uma disputa considerável e muitas vezes acalorada sobre se ele morreu em uma batalha desesperada, mas gloriosa, com os capangas de Pinochet ou, em vez de dar-lhes a satisfação de sua captura, se tirou a própria vida. Esta é uma questão que importa enormemente para a história revolucionária, embora as razões pelas quais ela importa possam parecer agora opacas ou ultrapassadas. Isso se conecta a um tipo de machismo que parece produto em parte do lugar e em parte do tempo. Basta dizer que aqueles que mais amaram Allende rejeitam qualquer sugestão de que o fim do grande homem tenha sido manchado pela desonra – até mesmo pela covardia – supostamente representada pelo suicídio.

Mas este mistério tem dois níveis: um é o motivo pelo qual gerações de seguidores de Allende se preocupam tanto com ele; a outra, mais imediata, é por que Hortha precisa que isso seja resolvido. Ele esconde suas razões de Dorfman e, portanto, do leitor, por centenas de páginas. Este é um excelente exemplo de licença autoral para justificar qualquer efeito que você queira, desde que envolva um bilionário. (“Durante os muitos dias que passei com Joseph Hortha”, escreve Dorfman, “nunca o vi chegar ao ponto rapidamente.”) E, no entanto, a eventual divulgação de Hortha de seu plano grandioso, ambicioso e totalmente lunático torna a seção mais emocionante de o romance.

Tudo começa com uma epifania pessoal. Hortha ganhou bilhões na fabricação de plástico – coisas comuns, sacolas de compras e coisas do gênero. Então, um dia, ele conta a Dorfman, ele pegou um atum albacora no Pacífico, levou-o a um chef para limpá-lo e servi-lo no jantar, e descobriu que estava contaminado pela ingestão do mesmo plástico que ele ajudou a produzir. Naquele momento, Hortha foi surpreendido por uma revelação: ele fez fortuna causando danos ao planeta e deve consertar seus hábitos. É ridículo e, no entanto, de alguma forma convincente, considerando o egocentrismo épico de Hortha, um homem cuja “aura viril de poder”, escreve Dorfman, “emanava de uma fé infinita de que ele não poderia fazer nada de errado”.

Hortha decide que cabe a ele usar seus recursos para alertar o mundo sobre um desastre iminente, fazer o que puder para salvar a humanidade de si mesma (ou, pode-se argumentar, de pessoas como ele). Seu plano? Construir um vasto salão de exposições explorando o tema do suicídio em todas as suas facetas. Uma galeria literal de pessoas com apenas uma coisa em comum, a aparente decisão de acabar com as suas vidas: Hitler e Primo Levi, pilotos kamikaze japoneses e Walter Benjamin, grevistas de fome irlandeses e Marilyn Monroe. Um assunto tradicionalmente rodeado de incompreensão e vergonha é algo que devemos encarar de frente, insiste Hortha. Somente fazendo isso poderemos compreender, e então começar a reverter, o fato de que, como espécie, cometemos suicídio lentamente todos os dias.

Para uma ideia tão estranha à primeira vista, ela tem um peso inesperado. “Depois que você começa um mistério”, Hortha diz a Dorfman estupefato, “você quer saber quem é o assassino, mesmo que, como Édipo, você descubra que é o culpado. Quando os meus visitantes perceberem que são cúmplices do crime, será tarde demais para desconsiderarem a mensagem final do Museu. Eu os terei pego na trama que estou tecendo. Certamente você, como autor, entende essa estratégia.”

E então Hortha explica tudo ao explicar que este projeto maluco não pode dar os primeiros passos rumo à realização sem alguma resolução final da questão: Salvador Allende cometeu suicídio ou foi assassinado? Como ele deveria ser apresentado no museu? O fato dessa conexão, tão visceralmente aparente para Hortha, fazer muito pouco sentido lógico para o leitor é engenhosamente ofuscada pelo fato de que também não faz sentido para Dorfman, o personagem. “Tudo parecia extremamente complicado”, observa ele secamente. Angélica, mais incisivamente, considera Hortha “sem dúvida louca”.

Mas, mesmo quando Dorfman revira os olhos para o plano tardio de Hortha para salvar o planeta, ele não deixa de se acusar pelo mesmo motivo. Um elemento recorrente no romance é o ensaio seminal de Bill McKibben, “The End of Nature”, que apareceu pela primeira vez nesta revista em 1989. ( Hortha, Caracteristicamente, imprime cópias do ensaio e as distribui, como se o artigo fosse algum grande segredo que ele havia descoberto). Dorfman lembra que sua própria resposta inicial a isso foi uma espécie de raiva marxista reflexiva:

Embora McKibben tenha acusado a humanidade como cúmplice deste crime ecológico e exigido uma redefinição radical do nosso propósito como espécie, mantive uma confiança ilimitada na capacidade indomável de homens e mulheres para resolverem qualquer problema que pudéssemos encontrar. . . . Um futuro brilhante aguardava a humanidade. O progresso era o cerne da nossa identidade como espécie, do nosso destino singular. A solução para a crise atual foi mais controle do planeta, e não menos.

Como muitos na esquerda, ele reagiu com suspeita instintiva aos apelos para conter o progresso industrial; o revolucionário que há nele via esses apelos como uma tentativa hipócrita da elite mundial de fechar a porta atrás de si e impedir os países mais pobres de melhorarem a sua posição. Trinta anos depois, a crescente sinonímia entre “progresso” econômico e extinção tornou-se difícil de ignorar. De que serve, em última análise, o controle das fábricas pelos trabalhadores, digamos, se as fábricas estão a matar-nos a todos, de qualquer forma? Um repensar radical necessário para evitar que nos destruamos envolve uma espécie de regresso; o caminho chileno para o socialismo, pelo contrário, apenas avançou.

Portanto, se o Museu do Suicídio depende, pelo menos na opinião de Hortha, de estabelecer alguma ligação entre o legado de Salvador Allende e a solução da humanidade para a crise climática, o mesmo acontece com o “Museu do Suicídio”. Em um romance repleto de figuras e eventos da vida real, Hortha gradualmente começa a ser lido como um avatar tragicômico da própria luta de Dorfman no final da vida para reconciliar ideias que não se encaixam confortavelmente, mas que ele não pode abandonar: um fantasma solto em um livro de memórias. “Sempre houve algo evanescente em Hortha”, admite Dorfman, “algo inacreditável neste bilionário com consciência e um passado assombrado, de modo que, quando eu não estava em sua presença, quase podia imaginar que o havia inventado, esse duplo distante de mim, como um personagem de um romance.”

Em parte por simpatia, em parte por dinheiro, Dorfman empreende sua pesquisa. Mas a lenda de Allende revela-se tão poderosa e controversa que muito do que ele aprende, mesmo de pessoas que afirmam conhecer a verdade em primeira mão – que afirmam ter estado no La Moneda, ao lado de Allende, no dia fatídico – é totalmente contraditório. Os elogios a Allende no romance podem se tornar às vezes quase cômicos: ele era, dizem, um atirador experiente, um conhecedor de arte e de licores, um médico incansável que dava remédios de graça aos pacientes, um herói que morreu disparando uma AK-47 dado a ele por Fidel Castro. No túmulo de Allende, os cidadãos deixam não apenas votos e flores, mas bilhetes manuscritos contendo o que só poderia ser chamado de orações: para ganhar na loteria, para passar em um exame de matemática, para encontrar o amor. Os fatos não têm muita chance nesta atmosfera. No fim, Dorfman deve fazer sua própria escolha sobre o que dizer a Hortha e por quê.

Para o leitor, deveria aprofundar, em vez de estragar, o mistério central do romance saber que, do ponto de vista da ciência, a questão de como Allende morreu já está resolvida há muito tempo. Seu corpo foi autopsiado duas vezes, a segunda vez em 2011, com o propósito expresso de determinar a causa da morte. Mas o que é a ciência no nosso tempo? Apenas mais uma história, com contadores impugnáveis. E quão úteis são os fatos por si só, em termos de nos motivar a fazer o que precisamos de fazer, para reverter o curso do nosso suicídio? A resposta teria que ser: não muito útil até agora. Grandes indivíduos continuam a ser mais inspiradores do que grandes ideias; histórias são mais motivadoras do que números. No que parece ser a advertência de despedida de Dorfman para agirmos antes que seja tarde demais (seus agradecimentos contêm a frase “Em breve estarei morto,” (o que não é um reconhecimento que me lembro de ter lido antes), ele insiste que o mito de Allende mantém a sua utilidade, mesmo num mundo que o próprio homem não reconheceria. ♦

Tradução livre, parcial, de Luiz Jacques Saldanha, outubro de 2023.