Os wajãpi são considerados um povo festivo e amistoso, mas que coleciona experiências traumáticas com garimpeiros e mineradoras. FIONA WATSON/SURVIVAL INTERNATIONAL

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49152403

Fernanda Odilla*

Da BBC News Brasil em Londres

29 julho 2019

O povo wajãpi é guardião de uma terra rica em ouro e ferro de cerca de 607 mil hectares, uma área equivalente a quatro cidades de São Paulo delimitada pelos rios Oiapoque, Jari e Araguari, no oeste do Amapá.

Chegaram ao local depois de uma travessia épica pelo rio Amazonas. Descendentes dos Guaiapi, falantes da língua da família Tupi, os wajãpi saíram do baixo rio Xingu, no norte do Pará, no século 18 rumo ao território hoje ocupado pelo Amapá e pela Guiana Francesa.

Sempre mantiveram o estilo de vida, tradições, rituais e autonomia. Vivem da caça e da agricultura e tentam defender sua terra como podem – com arcos, flechas, lanças e até armas de fogo, estas devidamente registradas e autorizadas pela Polícia Federal, segundo eles, e com a ajuda de organizações governamentais e não governamentais.

Homologada e registrada em 1996, a terra indígena wajãpi, localizada entre os municípios amapaenses de Pedra Branca do Amapari e Laranjal do Jari, é cobiçada por garimpeiros e caçadores de peles de animais e tem sido alvo de invasões frequentes.

Desde os anos 1970, os wajãpi têm uma relação conturbada e traumática com garimpeiros e mineradores. No início dos anos 1970, uma epidemia de sarampo, disseminada após contato com homens brancos, causou a morte de quase cem indivíduos wajãpi, incluindo adultos e crianças.

Na semana passada, a morte do cacique Emyra Waiãpi e duas invasões relatadas pelo Conselho das Aldeias Wajãpi colocaram em evidência o alto nível de tensão na região no momento.

Em nota divulgada no domingo, 28 de julho, o Conselho das Aldeias Wajãpi disse que um grupo de invasores armados entrou na sexta-feira (26) na aldeia Yvytotõ, ocupou uma casa e ameaçou os moradores, que fugiram no dia seguinte do local.

No sábado, moradores de outra aldeia, a Karapijuty, teriam avistado um possível invasor nos arredores.

O cacique Emyra Waiãpi havia sido encontrado morto no dia 22 – a Polícia Federal, que foi ao local com representantes da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do batalhão de operações especiais da polícia do Amapá, abriu inquérito para investigar a morte dele.

Bolsonaro põe em dúvida assassinato de líder indígena

Ao comentar a morte do cacique no Amapá, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse não haver indício forte de que ele tenha sido assassinado.

Foi a primeira vez que o presidente se manifestou sobre o incidente. “Não tem nenhum indício forte que esse índio foi assassinado lá. Chegaram várias possibilidades, a PF está lá, quem nós pudermos mandar nós já mandamos. Buscarei desvendar o caso e mostrar a verdade sobre isso aí”, afirmou o presidente, ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã desta segunda-feira (29).

De acordo com a nota do conselho wajãpi, não houve testemunhas, mas parentes examinaram o local e “encontraram rastros e outros sinais de que a morte teria sido causada por pessoas não indígenas”.

Além de colocar em dúvida o assassinato, Bolsonaro também reiterou que sua intenção é regulamentar o garimpo e autorizar a exploração de minérios dentro de território indígena.

“É intenção minha regulamentar garimpo, legalizar o garimpo. Inclusive para índio, que tem que ter o direito de explorar o garimpo na sua propriedade. Terra indígena é como se fosse propriedade dele. Lógico, ONGs de outros países não querem, querem que o índio continue preso num zoológico animal, como se fosse um ser humano pré-histórico”, afirmou o presidente.

Para Bolsonaro, as demarcações indígenas estão “inviabilizando o negócio” no Brasil.

História de resistência

Segundo Fiona Watson, pesquisadora da ONG Survival International, a história dos wajãpi é de resistência, resiliência e sobrevivência. “Eles são os guardiões da floresta. Dependem da floresta e mantêm uma relação espiritual com ela. Por isso, resistem a tudo que pode destruí-la”, diz.

Watson declara não se opor à mineração em terras indígenas desde que seja uma escolha dos guardiões da terra, que pertence à União. “Tem que ter o consentimento dos índios, a decisão tem que ser deles porque a terra é deles”, afirma, argumentando que o governo deveria se empenhar mais em proteger as terras indígenas uma vez que a legislação atualmente proíbe mineração em terras ocupadas por indígenas.

Os wajãpi, por exemplo, são contra a exploração mineral em seu território. Apesar de serem considerados um povo festivo e amistoso, eles declararam guerra aos garimpeiros e às mineradoras depois de colecionarem experiências traumáticas.

Primeiro contato

Hoje, são aproximadamente 900 wajãpi vivendo em 49 aldeias. Na Guiana Francesa, no alto rio Oiapoque, vivem outros 1.100.

“Mas esse povo quase desapareceu nos anos 1970”, conta Watson, lembrando que os wajãpi foram vítimas de malária e sarampo contraídos depois do contato com não-índios.

O primeiro contato com a Fundação Nacional do Índio (Funai) foi em 1973, quando a rodovia Perimetral Norte BR-210 começou a ser construída na região onde estavam os wajãpi.

No ano seguinte à chegada da Funai, eram apenas sete dezenas deles, segundo relatou um ex-chefe do posto local da Fundação ao Jornal do Brasil em 1993.

A estrada facilitou o acesso às terras protegidas pelos wajãpi. Chegaram caçadores, garimpeiros e, mais recentemente, empresas de mineração demonstraram interesse em explorar na região jazidas de ouro, cassiterita, manganês e tântalo.

Mas a antropóloga da Universidade de São Paulo (USP), Dominique Gallois, estudiosa do povo wajãpi, relatou no Facebook que “experiências trágicas” dos wajãpi com garimpeiros são anteriores à chegada da Funai.

Entre 1971 e 1973, escreveu Gallois, levas de garimpeiros invadiram a bacia do rio Karapanaty, explorando ouro nas proximidades da aldeia Karavõvõ.

“Prometiam trazer mercadorias e conseguiram apoio dos índios, que os abasteciam com caça, lenha e alimentos. Na verdade, depois de cerca de um ano de convivência conturbada, fugiram e deixaram a população de cinco aldeias da região infectadas com sarampo”, relatou a professora.

Segundo ela, mais de 80 adultos e crianças morreram, “abandonados pelos que se diziam seus amigos”.

Gallois diz que a Funai chegou mais tarde, em 1973, “para afastar os índios do trajeto da estrada Perimetral Norte, construída na época e abandonada em 1976”, depois de ter avançado cerca de 30 quilômetros para dentro da área indígena.

Estratégia de defesa

“Pouco a pouco, os wajãpi encontraram estratégias para se defender e logo que sabiam da presença de invasores, os procuravam, amarravam e levavam à Funai para que fossem entregues à Polícia Federal”, escreveu a professora, dizendo que esses episódios aconteceram várias vezes entre 1985 e 1992.

Em 1994, eles criaram o Conselho das Aldeias Apina para reivindicar direitos e passaram a denunciar de forma mais organizada e sistemática as sucessivas tentativas de ingresso. O Conselho, que tem site e diretoria com mandato, tem também um documento com detalhes sobre as tradições do povo wajãpi.

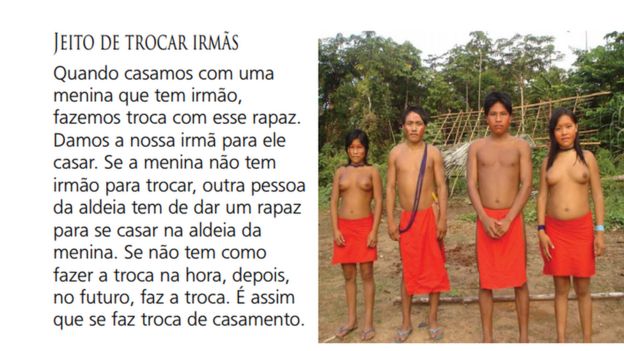

Eles são reconhecidos por manter o equilíbrio entre o passado e o presente, vivem dos recursos da floresta e mantêm rituais e tradições curiosas – como, na hora do casamento, dar a própria irmã para se casar com o irmão da noiva ou se casar também com a irmã solteira da noiva.

Quem escolhe o nome da criança wajãpi são os avós e os pais. “Nós usamos os nomes de nossos antepassados para colocar nome nas crianças”, explicam. Crianças podem se chamar pelo nome, mas quando se é jovem ou adulto, não. “É impossível chamar a pessoa pelo nome próprio, senão ela fica brava”, explicam – os wajãpi se chamam pelo grau de parentesco.

Há palavras que só as mulheres falam e outras que apenas os homens pronunciam.

‘Não fazemos festa sem beber’

Os wajãpi são festeiros. Celebram a pesca, a colheita, têm 57 celebrações diferentes. “Não fazemos festa sem beber. A festa é uma troca, de quem dá caxiri e quem vem cantar e dançar”. O caxiri, bebida fermentada à base de mandioca, é preparado pelas mulheres da aldeia.

Ele é usado também em rituais mais doloridos. As meninas, depois da primeira menstruação, recebem picadas de formigas “para ficar forte”. A mãe dá à filha o caxiri para não sentir dor e o pai – ou alguém que trabalha, é caçador e fala bem – busca e aplica a formiga.

“Eles mantêm o estilo de vida e os rituais. Mas também interagem, em especial os mais jovens”, diz Fiona Watson, da ONG Survival International, dizendo que eles são conscientes de que precisam se defender como podem.

Os wajãpi também têm escolas, postos de saúde e salas de reuniões.

Muitos falam português e, os que têm direito a usar armas de fogo fizeram em 2018 testes de tiro, avaliação psicológica e comportamental, sob a supervisão da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.

Uma wajãpi no governo Bolsonaro

Há também wajãpi no Exército e no governo Bolsonaro.

Silvia Nobre Wajãpi, de 42 anos, fez parte da equipe de transição do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e, em abril, foi nomeada secretária de Saúde Indígena.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, ela já foi moradora de rua, vendedora de livros, atriz, atleta, fisioterapeuta e primeira índia militar – entrou para o Exército em 2010.

O Ministério da Saúde informa, em seu site, que ela nasceu numa tribo wajãpi, no interior do Amapá. Aos quatro anos, sofreu um acidente e foi levada para a cidade a fim de ser operada.

Como não podia voltar para a aldeia, devido aos graves problemas de saúde, foi criada, inicialmente, por um professor que iniciou a alfabetização de Silvia. “Silvia sempre manteve os laços com o seu pai, cacique Seremete, na aldeia para onde volta uma vez por ano nas férias”, diz o Ministério da Saúde.

Apesar de terem conseguido manter o estilo de vida, tradições e rituais mesmo depois do contato com não-índios e, ao mesmo tempo, interagir com não-índios, Fiona Watson, da Survival International, alerta que episódios como as invasões recentes mostram que o povo wajãpi está em situação vulnerável.

“Ninguém esperava que, tantos anos depois, surgisse novamente o pesadelo das invasões de garimpeiros. Voltou à tona o medo das violências e da contaminação por doenças”, escreveu Dominique Gallois, da USP.

*Colaborou Nathália Passarinho