Imagem: Arte aborígene da Oceania

por Antoni Aguiló

Publicado 11/12/2020

Antoni Aguiló, em entrevista ao La Pensante // Tradução de Simone Paz Hernández |

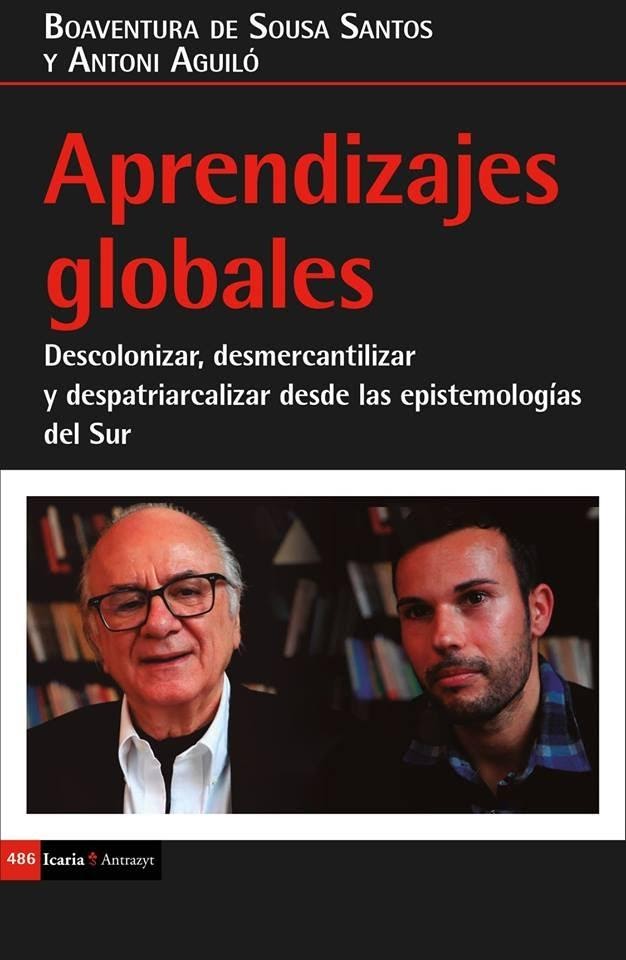

Filósofo, colunista e pesquisador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra nas áreas de filosofia, política e sexualidade, além de defensor dos direitos LGBTQIA+, Antoni Aguiló é também uma das vozes mais visíveis e exigentes da comunidade filosófica da Ilhas Baleares (na Catalunha). Lá, trabalha pela produção de um pensamento filosófico de orientação crítica e descolonizadora, combinando filosofia política com abordagens contemporâneas, como as epistemologias do Sul Global propostas por Boaventura de Sousa Santos — de quem Antoni é um estreito colaborador.

Eles publicaram em 2019, a quatro mãos o ensaio-conversa Aprendizados globais: Descolonizar, desmercantilizar e despatriarcalizar desde as epistemologias do Sul. Conversamos com o filósofo sobre um livro que ele mesmo descreve, por um lado, como uma denúncia de uma realidade histórica ininterrupta de desumanização e, por outro, como um exercício que busca mostrar o quanto a Europa e o Norte global podem aprender com o Sul global, compreendido como uma metáfora do sofrimento que o colonialismo, o capitalismo e o patriarcado causaram ao longo da história, mas também como um espaço de emancipação e resistência.

Você explica que, desde o século XV, o Ocidente estabeleceu e disseminou em escala mundial uma visão da realidade e da cultura atravessada pelo eurocentrismo. Como você entende esse eurocentrismo?

O eurocentrismo é uma espécie de segunda pele tão ligada ao nosso corpo que nós nem percebemos. É uma ideologia supremacista composta por crenças, atitudes e práticas que acabaram se tornando um mau hábito. O ensaio de Montaigne “Sobre os costumes e a dificuldade de mudar os usos aceitos” começa com a história de uma mulher que aprendeu a carregar um bezerro no colo desde muito jovem. Com o tempo, ele se transforma em boi, mas a mulher continua a carregá-lo. Desde que nascemos, bebemos o leite dos costumes. Algo semelhante acontece com o eurocentrismo. É reforçado de várias maneiras, por exemplo, por meio da educação, e ele tem uma influência tão poderosa sobre nós que condiciona nossa maneira de ver e compreender o mundo. É o cimento que segura o muro da discriminação.

É certo que o etnocentrismo, o imperialismo e o patriarcado não são um “pecado” original da Europa. Povos não ocidentais (astecas, persas, otomanos, chineses, etc.) também construíram seus próprios impérios. No entanto, a modernidade europeia reforçou como nunca a obsessão pela superioridade europeia e pela conquista da Terra sob a certeza inquestionável de que a Europa foi o motor da história. Acreditava-se que os europeus possuíam qualidades distintivas e referenciais que nenhum outro povo ou cultura possuía, ou que possuíam racionalidade, liberdade, inventividade, curiosidade e tolerância, entre outras, em maior medida — o que resultou em conquistas civilizatórias consideradas superiores: ciência, tecnologia, burocracia, capitalismo, industrialização, etc.

O eurocentrismo gerou dicotomias que naturalizam e hierarquizam as desigualdades, como centro e periferia, superior e inferior, civilizado e selvagem, desenvolvimento e subdesenvolvimento, entre outras. O domínio eurocêntrico promove essas desigualdades, configura os imaginários sociais e sufoca a possibilidade de um processo cultural capaz de valorizar positivamente a diversidade. Temos o dever de combater o eurocentrismo como legado imposto. Para isso, é necessário inverter as questões: em vez de nos perguntarmos se somos racistas, deveríamos nos perguntar “como acabar com o racismo que habita em nós?”

Desde a década de 1980, a Europa vem sofrendo com grandes problemas econômicos e sociais (desigualdade crescente, concentração de riqueza, exclusão social, ascensão da extrema direita, etc.). Nesse sentido, a crise não seria também uma crise da interpretação eurocêntrica dominante?

O eurocentrismo está em crise, mas não está morto. É a lógica que domina a produção global de conhecimento e que configura nossos hábitos perceptuais e de relações. É a lógica que continua a ser reproduzida nas escolas, nas faculdades e nos meios de comunicação. É a lógica que permite que você seja torturado e morto por ser trans. Uma lógica que hoje se renova por discursos impregnados de supremacia, racismo, machismo e xenofobia, escancarada pelo crescimento global da extrema direita. É precisamente essa lógica que nos leva a exigir uma aprendizagem global e a explorar a possibilidade de construir outros mundos possíveis, urgentes e necessários.

O que está em crise é a ideia de que a chave para ler o mundo reside na visão ocidental, embora ela ainda não tenha deixado de ser hegemônica. A crise do eurocentrismo é explicada, em parte, pelo surgimento de grandes economias emergentes, como China e Índia, mas também pelo surgimento, no Sul global, de uma pluralidade de abordagens intelectuais interessadas em revelar as contradições geradas pela modernidade ocidental, a partir de uma perspectiva não-eurocêntrica de mundo, comprometida com as realidades das populações periféricas, com seus saberes, seus modos de vida e suas estratégias de luta. Essas abordagens incluem a Teologia da Libertação, a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, os Estudos Subalternos da Índia, a Teoria da Dependência, a Pesquisa de Participação-Ação, de Fals Borda, os estudos decoloniais latino-americanos, a Antropologia do “Corazonar” de Patricio Guerrero, o Feminismo Decolonial e as Epistemologias do Sul.

Na obra Aprendizados globais, vocês apontam caminhos para fustigar a hegemonia do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado, historicamente construídos sobre o que eles denunciam como um “pensamento abissal”, que legitimou a opressão, a exploração e a conquista. Por que, apesar de suas bases ideológicas estarem enfraquecidas, o pensamento abissal eurocêntrico ainda constitui as regras de alguns partidos políticos e instituições supranacionais como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a União Europeia?

Por um motivo que, frequentemente, tenta se passar por anacrônico: o colonialismo não acabou nas independências nacionais. Elas significaram o fim de uma forma específica de colonialismo, o colonialismo formal de ocupação. Agora, como processo social e cultural, o colonialismo permaneceu na mente dos colonizados e colonizadores, apenas camuflado sob vários aspectos da cultura e do cotidiano. Às vezes até disfarçado com palavras pomposas, mas esvaziadas de sentido, como democracia — uma palavra humilhada, com a qual o FMI e o Banco Mundial se sentem confortáveis.

Por quê? Porque não se referem a uma democracia disposta a redistribuir riquezas, mas a uma democracia puramente formal e processual que atende à proposta neoliberal e privatizante do Estado, em consonância com as receitas econômicas de austeridade aplicadas recentemente na Europa e com os programas de ajuste estrutural impostos pelo FMI na África e na América Latina na década de 1980, que aumentaram as desigualdades sociais. Vimos isso na tragédia grega do Syriza. A União Europeia, na região do eixo franco-alemão, utilizou a dívida como forma de colonialismo interno — e com ela subjugou diversos Estados, privando-os de sua própria soberania e decidindo as medidas que aplicariam nos seus territórios. Transformou a democracia num instrumento a serviço do modelo econômico, político e social europeu de globalização neoliberal (com perda da relevância da economia produtiva a favor da especulativa, demofobia, tratados comerciais que anulam a pouca soberania dos Estados, etc.). A via eleitoral é insuficiente para a transformação social e política.

Então, o que é que as velhas e as novas formas de colonialismo têm em comum?

Elas partilham do fato de desenhar o que Boaventura chama de “linhas abissais”: uma espécie de muros, que podem ser físicos ou simbólicos, e que constituem uma divisão radical entre o verdadeiro e o falso, o certo e o errado, o normal e o anormal, o belo e o feio, o civilizado e o atrasado e, em última análise, entre o humano e o subumano. As linhas abissais procuram converter os grupos sociais colonizados em seres inferiores, invisíveis e dispensáveis, em populações a serem domesticadas, exploradas e controladas de acordo com os interesses do capitalismo, colonialismo e patriarcado. Quando, por exemplo, um líder do partido espanhol de extrema-direita Vox declarou que as mulheres tinham o direito de comer mais ou menos, de cortar o cabelo ou as unhas, mas não de abortar, ele tratou todas as mulheres como seres inferiores, sem capacidade de decisão. O mesmo quando Matteo Salvini chamou os migrantes resgatados no mar de “carne humana”. O que eles fazem é reproduzir precisamente a obsessão colonial que estigmatiza os “diferentes” como inúteis, inferiores, desprezíveis e assim por diante.

O colonialismo atual não se utiliza de cruzes e espadas, mas de instituições e mecanismos muito mais sofisticados: drones, algoritmos, big data, fake news, fundos de investimento, hipotecas tóxicas, economias de cassino, Goldman Sachs, endividamento, fascismos sociais, guerras preventivas, capitalismo verde, pinkwashing, acordos de livre comércio, branqueamento de pele, extrativismo, grilagem, lavouras transgênicas, leis de imigração, entre outras formas de dominação e controle para fazer prevalecer os interesses dos poderosos. No livro, lidamos com várias das dimensões coloniais atuais da Europa: racismo e xenofobia em face da crise dos refugiados, colonialismo interno, fascismo financeiro, populismos de extrema direita, multiculturalismo, etc.

Nos últimos anos, devido à globalização neoliberal e à virada ideológica da social-democracia, movimentos de extrema direita se espalharam pela Alemanha, França, Estados Unidos, Espanha e Brasil, entre outros países. Como as forças progressistas deveriam enfrentar o surgimento dessas diferentes formas de fascismo social?

O fascismo social é uma expressão daquilo que Achille Mbembe chama de “necropolítica”: uma forma de gestão social e política que expõe certas vidas à falta de proteção e à morte em detrimento de outras. A morte se traduz em técnicas de abandono, exclusão, criminalização etc. O fascismo social declara guerra às vidas que são descartáveis diante dos interesses do sistema: vidas precárias, vidas racializadas, vidas que habitam periferias pobres, vidas sem casa, vidas imigrantes sem documentos e, potencialmente, as vidas que contrariam o sujeito hegemônico branco, ocidental, de classe média, cristão e heterossexual.

De modo geral, o fascismo social que a extrema direita global promove hoje em dia, combina a defesa radical dos interesses do mercado capitalista com a disseminação de ideias reacionárias do tipo misógino, racista, sexista e homofóbico, de posições ferozmente anti-esquerdistas e anti-progressistas, como no caso do Brasil de Bolsonaro, onde o fascismo social favoreceu a formação de alianças entre diferentes segmentos sociais: neoliberais, fundamentalistas evangélicos, católicos conservadores, nostálgicos da ditadura, etc.

Como combater o fascismo social? Não há respostas definitivas, mas há algumas instruções de emergência. Em primeiro lugar, os setores progressistas não devem subestimar a ameaça fascista. Minimizar a influência crescente de posições autoritárias e retrógradas seria um erro grave. O problema é que as esquerdas foram treinadas para combater o fascismo político que se deu no século XX, mas boa parte delas foi míope e até complacente com o fascismo social, como mostrou a virada neoliberal da social-democracia. Em segundo lugar, a esquerda deve recuperar a centralidade do debate político, hoje favorável à direita e à extrema-direita, que marcam a agenda discursiva. Terceiro, é essencial expandir alianças e articular a resistência antifascista em diferentes níveis, levantando as bandeiras do feminismo, anticapitalismo, ambientalismo, diversidade sexual e de gênero, direitos humanos, diversidade epistêmica, secularismo, liberdade de expressão, a luta anti-repressiva, a democratização da democracia, o antimilitarismo, a igualdade racial e a educação crítica.

Nesse contexto, qual o papel do aprendizado global para quem aposta nos livros?

Em 1950, Aimé Césaire, no início de seu Discurso sobre o Colonialismo, dizia que a civilização ocidental, tal como foi moldada por séculos de dominação capitalista, havia sido incapaz de resolver problemas como a questão colonial ou a questão de classe, caracterizando-a como uma civilização “ferida”, “decadente” e sucumbida. Precisamos criar bifurcações que nos permitam sair da crise civilizacional em que a Europa está presa. Os aprendizados globais aos quais apelamos apontam nessa direção: são uma tentativa de cruzar fronteiras, como diria Gloria Anzaldúa, de buscar territórios comuns para criar resistências (práticas subversivas, dissidentes, criativas) que ressignifiquem as relações sociais, abram fendas, renovem a esperança e tornem a vida mais suportável. Apontam para a necessidade de inscrever em nossa memória, em nosso corpo e em nossa pele valores que mostrem outros horizontes civilizacionais, como a oralidade, a interdependência, o “nós”, a complementaridade, a pluriversalidade, etc.

Desde os anos 1990, os movimentos de resistência foram sendo construídos a partir de uma ideia contra-hegemônica, como o Zapatismo ou os Fóruns Sociais Mundiais, por exemplo, mas também, mais recentemente, desde os chamados movimentos de indignação. Qual o papel que a filosofia deveria desempenhar no processo de construção de um cosmopolitismo subalterno voltado para a superação do paradigma eurocêntrico?

A primeira coisa é ser humilde e reconhecer que existe muita arrogância e um grande sentimento de superioridade na filosofia ocidental, muitas vezes apresentada como um conhecimento pretensiosamente universal, sem nenhum respeito aos saberes das realidades não-ocidentais — sobre as quais tem até se questionado sua capacidade de produzir pensamento filosófico, como fizeram Kant e Hegel. Nicolás de Cusa dizia que a humildade, o reconhecimento existencial da própria ignorância, é o ponto de partida necessário da atitude filosófica. Antonio Machado disse, pela boca de seu personagem fictício Juan de Mairena, que o que é verdadeiramente enciclopédico no ser humano é sua ignorância, não seu conhecimento. Somos ignorantes enciclopédicos. O enciclopedismo foi uma invenção do Iluminismo. Devemos reivindicar a ignorância humilde e anti-dogmática. Sem humildade, nunca poderá existir nenhum tipo de descolonização.

A filosofia é uma atividade que nos permite expandir a inesgotável capacidade humana de pensar, subverter, criar, amar e resistir. Nesse sentido, a filosofia é amante da rebeldia. A rebeldia se materializou nas lutas cotidianas para desnormalizar a opressão e ensaiar formas de estar no mundo em sintonia com sociedades mais igualitárias. Para isso, a filosofia tem de ser descolonizada. Isso significa, entre outras coisas, criar práticas capazes de tornar visível o que estava localizado fora ou à margem do cânone filosófico ocidental, valorizar as experiências dos seres humanos separados da filosofia (indígenas, mulheres, LGBTQI+, negros, etc.) e promover trocas com outras linguagens filosóficas e outros saberes, como a música, o graffiti, as danças populares, entre outros.

Quais são os deveres e desafios mais urgentes para o feminismo e o movimento LGBTQI+, e por que sua descolonização é essencial?

Depende dos contextos. No entanto, são dois movimentos irmãos, expressão de uma cultura política que luta contra o regime patriarcal e heterossexista. O desafio é estabelecer uma política de alianças não apenas temporárias, mas com vistas a um projeto comum plural e de diálogo, que reúna os anseios e necessidades de cada movimento, mas também construa saberes e práticas que atentem para as relações entre o racismo, colonialismo, heterossexualidade compulsória, machismo e capitalismo, na esteira do que o feminismo decolonial e interseccional vem apontando.

Na Europa, o desafio comum mais urgente para ambos os movimentos é o de enfrentar o aumento da misoginia e da LGBTfobia, fruto da escalada da extrema-direita. O feminismo e o movimento LGBTQIA+ são duas formas de combater o fascismo. Eles desafiam mensagens como a de que o gênero é a base da família e esta, por sua vez, a base da nação e da tradição. As organizações antifascistas clássicas lidavam com o problema do machismo e da homofobia. Hoje é hora de construir um antifascismo transversal, diverso e inclusivo.