Imagem do cartaz do documentário, The Corporation

por Joel Bakan

Publicado 10/02/2020

Uma entrevista de Joel Balkan, no site do Transnational Institute| Tradução de Simone Paz e Antonio Martins

Autor do documentário The Corporation afirma, 15 anos depois: megaempresas assumiram discurso “verde” e “do bem”. Mas mantêm essência de suas práticas, tentam livrar-se de qualquer controle social e se tornam “psicopatas com charme”

Em 2004, um poderoso documentário chamado “A Corporação”, capturou a imaginação política quando foi lançado: no auge das lutas de alternativas à globalização, iniciadas após os protestos contra a Organização Mundial do Comércio (OMC), em Seattle. Baseado em um livro homônimo e usando uma mistura engenhosa e elegante de clipes de notícias, músicas e análises perceptivas, o filme desafiava corajosamente o protagonista do capitalismo: a corporação.

O documentário ganhou 26 prêmios, e até bons comentários do lado conservador, como da revista The Economist, que o chamou de “um ataque surpreendentemente racional e coerente à instituição mais importante do capitalismo”. Para lançar nossa série de artigos sobre as corporações na época atual, o Transnational Institute foi atrás do escritor do livro e roteirista Joel Bakan, Professor de Direito da Universidade de British Columbia, para descobrir como ele enxerga as mega-empresas hoje.

O que é a corporação?

A corporação é uma concepção legal — de fato, uma ficção legal. Não é uma criação da natureza, nem de deus: é mais um conjunto relações criadas e fortalecidas legalmente, projetadas para levantar capital para os grandes projetos do industrialismo. Sua função principal é a de fazer a separação entre os donos da empresa e ela em si.

A empresa é transformada alquimicamente numa “pessoa” passível de direitos e deveres legais, e que, portanto, pode operar na economia. Logo, os donos — acionistas — desaparecem como legalmente relevantes. A “pessoa” corporativa (e às vezes seus gerentes e diretores), assume direitos legais e torna-se responsável quando as coisas dão errado.

Disso resulta que o único risco dos acionistas é perder dinheiro, caso o valor das ações diminua. Eles não poderão ser processados por nada que a corporação fizer. Além disso, para tornar tudo ainda mais atraente, as leis obrigam os diretores e gerentes a agirem somente a favor dos melhores interesses dos acionistas — ou seja, são financeiros.

A genialidade disso tudo é que essa construção altamente pró-acionista ofereceu fortes incentivos para muitas pessoas, principalmente da classe média emergente, investirem em empresas capitalistas. Esse foi o maior objetivo da corporação: gerar enormes volumes de capital, necessários para financiar grandes empresas, ferrovias, fábricas e tudo o que a industrialização permitiu. Tratava-se, na verdade, de uma instituição de financiamento coletivo.

Em que a corporação se transformou?

A função institucional central da corporação — concentrar o capital de milhares e até milhões de investidores em uma empresa — também criou o potencial para as empresas se tornarem muito grandes e poderosas.

No começo, existiam algumas limitações de poder — limites de crescimento, restrições ao envolvimento em muitos setores, leis de concorrência, e assim por diante. Mas, ao longo do século XX, elas foram enfraquecidas e eliminadas.

Agora, as companhias podem se fundir, ser adquiridas, e ficar cada vez maiores, concentrando ainda mais poder, sem nada para restringi-las. O resultado é que elas viram grandes concentrações de capital que dominam não só a economia, mas também a sociedade e a política.

Elas não são democráticas e são obrigadas pela lei a servir aos interesses de seus acionistas em tudo o que fazem.

Então, temos essas grandes e poderosas instituições, pressionadas por seus personagens institucionais a perseguir interesses próprios, independentemente das conseqüências. Estão empenhadas em evitar ou afastar qualquer coisa que comprometa suas metas — sejam regulamentações, impostos ou provisões públicas. Geram riqueza para inúmeros acionistas anônimos e sem responsabilidade democrática alguma para com as pessoas (que não sejam seus acionistas) afetadas por suas decisões e ações.

O que mudou nos últimos 15 anos, desde que você escreveu “A Corporação”?

Algumas coisas óbvias. Toda essa alta tecnologia não existia (pelo menos não da forma dominante como existe hoje) quando fizemos o primeiro projeto. A crise climática era um problema — porém, não da forma existencial e imediata que atualmente sabemos ser. A ultradireita ainda estava à margem e a globalização estava a pleno vapor. Foi quando as empresas — sofrendo com a luta antiglobalização em todo o mundo e preocupadas com a crescente desconfiança e preocupações das sociedades — mudaram estrategicamente sua imagem e seu jogo.

Nesse último quesito, na época em que meus primeiros livro e filme foram lançados, as empresas começaram a assumir amplos compromissos com a sustentabilidade e com a responsabilidade social. Usar menos energia, reduzir as emissões de carbono, colaborar com os pobres, salvar cidades, e assim por diante.

“Capitalismo criativo”, “capitalismo inclusivo”, “capitalismo consciente”, “capitalismo conectado”, “capitalismo social” e “capitalismo verde”, foram alguns dos novos chavões que surgiram, refletindo a sensação de que o capitalismo corporativo estava sendo modificado para uma versão mais consciente do ponto de vista social e ambiental.

A ideia central, qualquer que fosse a retórica, era que as empresas haviam mudado fundamentalmente. Que embora antes a responsabilidade social corporativa e a sustentabilidade estivessem localizadas às margens das preocupações corporativas — um pouco de filantropia aqui e algumas medidas ambientais lá — agora elas passavam a se integrar no núcleo ético e dos princípios operacionais das empresas.

Isso fez alguma diferença?

Sim, mas não necessariamente positiva. O subtítulo de meu novo livro é ‘Why “good” corporations are bad for democracy’ [“Por que as ‘boas’ corporações são más para a democracia”]

Explico. Para começar, apesar de toda a retórica refinada, a nova corporação é fundamentalmente idêntica à antiga. As leis que regulam as empresas não mudaram. O caráter institucional das corporações não mudou.

Mudou o discurso, e algo do comportamento. O novo ethos é baseado na ideia de “ir bem fazendo o bem” — encontrando sinergia entre ganhar dinheiro e desencadear ações sociais e ambientais, ao invés de presumir que há conflito entre as duas atitudes.

Por isso, agora as corporações fazem muito barulho sobre seu suposto objetivo de fazer o bem — e muito menos sobre o fato de que elas só podem fazer o bem enquanto isso as ajudar a ir bem.

O fato é que, apesar de toda a fanforra, as corporações não estão dispostas, e nem podem, sacrificar seus próprios interesses, e os de seus acionistas, pela causa de fazer o bem. Isso representa um enorme limite em relação a quanto “bem”, e de que tipo, elas provavelmente farão, Isso também as autoriza, efetivzmante, a fazer o “mal” quando não há interessem empresarial em fazer o “bem”.

O problema adicional — e aqui entra o argumento sobre a democracia — é que as corporações estão usando sua suposta “bondade” para defender a ideia de que não mais precisam ser reguladas pelo Estado, já que poderiam se autorregular; e de que podem fazer um trabalho melhor que o dos governos, quando gerem serviços públicos como a água, as escolas, o transportes, as prisões e assim por diante.

O clima é uma área onde foram particularmente hábeis. Elas já não podem negar a mudança climática de modo plausível. Por isso, não o fazem. Ao invés disso, dizem: “Sim, está acontecendo, reconhecemos. Mas agora nos preocupamos, podemos assumir a liderança e oferecer soluções, não precisamos de regulação governamental”.

Quando você fala com os cientistas, todos dizem que precisávamos ter adotado os combustíveis renováveis ontem, para evitar cenários cataclísmicos, e que serão necessárias mudanças enormes, organizadas pelos Estados

Se você falar com as corporações do setor de combustíveis fósseis, eles dirão algo muito distinto, consistente com seus planos de lucrar por tanto tempo quanto possível com as emissões de CO². Dizem que temos tempo, que não podemos nem devemos caminhar rapidamente para os renováveis, que o gás natural e a extração de petróleo por fragmentação de rochas são boas alternativas. Acrescentam que não há problema em continuar a desenvolver megaprojetos para extrair as reservas fósseis (inclusive o carvão, como na mina de Adani, na Austrália), que um dia elas mesmas liderarão a produção de combustíveis renováveis.

Essencialmente, afirmam que deveríamos confiar nelas — não nos governos — para lidar com o clima.

Esta nova estratégia é provavelmente ainda mais perigosa que a negação absoluta. Ao fingirem ser confiáveis e benévolas agora, elas ofuscam e escondem, mais sutilmente, verdades e intenções, exercendo sua influências sobre os governos e os encontros climáticos para assegurar que seus modelos de negócio baseados em combustíveis emissores de CO² permanecerão tanto quanto possível desimpedidos.

Em meu primeiro livro, The Corporation, argumentei que se as corporações fossem realmente pessoas, elas seriam, por seu comportamento e caráter, consideradas psicopatas. Agora, à medida em que usam máscaras, tornaram-se efetivamente psicopatas charmosos

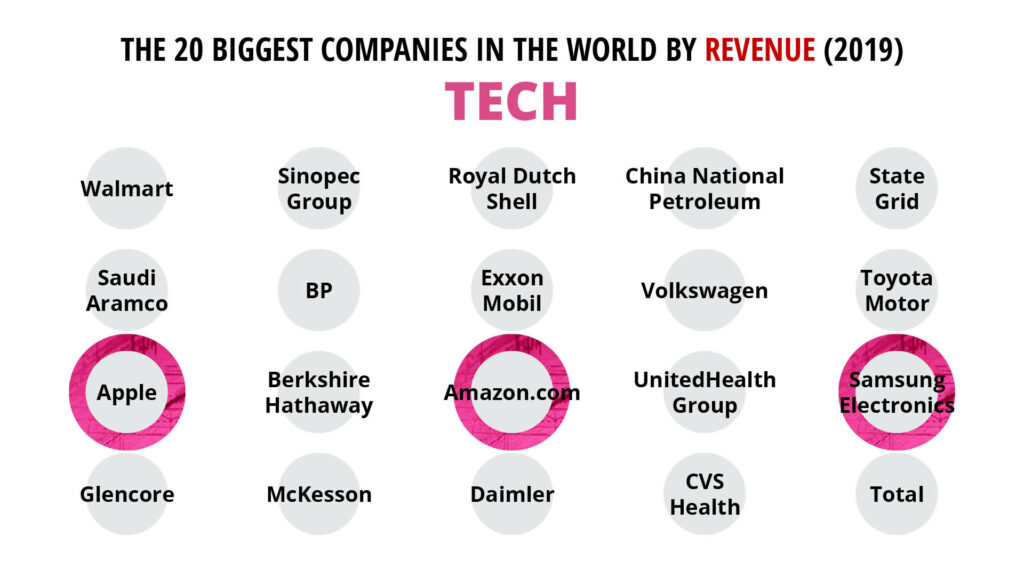

Que diferença fez, para a natureza das corporações, o surgimento dos gigantes digitais?

Quando a internet e as tecnologias de Inteligência Artificial (IA) são submetidas à compulsão das corporações para gerar lucros, coisas muito ruins podem acontecer — e já estão acontecendo. É verdade, como dizem os defensores da tecnologia, que a inovação e a ruptura são resultados de processos sociais. Mas nenhuma delas é, necessariamente, algo bom. Por exemplo, as inovações da alta tecnologia estão prejudicando o controle dos monopólios.

Para muitas empresas tecnológicas, o monopólio é parte de seu negócio. O Facebook, por exemplo, precisa ser o local onde todos vão para conexões sociais. A Amazon precisa ser a plataforma de todos os consumidores. O Google, o motor de buscas que todos usam. O valor destas companhias baseia-se em serem o lugar aonde todos vão. Isso lhes dá um monopóleo sobre duas coisas que têm enorme valor no espaço tecnológico — atenção e dados.

Isso também as incentiva a ir além de seus setores, a invadir e dominar outros territórios. É como a Amazon faz, ao atuar em computação baseada na nuvem ou em produtos farmacêuticos. Ou o Facebook, ao se tornar um grande hub de difusão de notícias e uma plataforma cada vez mais central para a propaganda eleitoral. Ou o Google, ao pretender atuar em planejamento urbano (por meio dos Sidewalk Labs).

As leis e normas antimonopólio atuais são muito fracas (como resultado da desregulamentação) e desmotivadas politicamente a resistir. É o que permitiu a estas companhias tornarem-se mamutes que inibem a competição e têm influência totalmente indevida na política e na sociedade — em uma palavra, é o que as leva a arrebentar a democracia.

Outro problema é que as corporações estão recolhendo cada vez mais dados, triangulando-os, mapeando cada movimento e emoção que fazemos ou sentimos. Isso se dá em especial à medida em que todos os equipamentos que usamos tornam-se conectados (por meio da “Internet das Coisas”) e que os softwares tornam-se mais sofisticados para monitorar e prever nosso comportamento.

O problema é visto, frequentemente, como algo relacionado à privacidade — a coleta de dados invadindo nosso comportamento íntimo. Mas o assunto central é o controle: como os dados são provavelmente usados para controlar como agimos, pensamos e sentimos, de modo a nos tornarmos lucrativos às corporações.

Os recursos das empresas para controlar cada movimento dos trabalhadores estão evidente, por exemplo, no micro-monitoramento, pela Amazon, do desempenho dos trabalhadores em seus armazéns. Da mesma forma, as companhias de seguros estão começando a monitorar a boa forma e os dados fisiológicos de seus segurados por meio de aparelhos usados junto ao corpo. E assim por diante.

(continua)